J’ai toujours dessiné, beaucoup et précisément, certainement grâce à une patience illimitée, une ténacité pour les choses qu’enfant j’avais plaisir à représenter. Un garçon très adroit de ses mains, minutieux. La capacité à rêver, à s’évader par l’imagination, est elle aussi une aptitude naturelle, mais elle peut être largement encouragée par l’entourage, familial en premier lieu. Dans une famille sportive, l’action, le mouvement, seront privilégiés et l’enfant développera probablement un goût pour l’exercice physique. Ce n’était pas mon cas. Je me contentais d’une bicyclette, synonyme de liberté et de découverte de nouveaux terrains de jeu plus que de performance. Je n’ai jamais aimé le sport.

Je dois beaucoup à mon père. Cet ouvrier d’usine issu de temps fort difficiles avait su très jeune se protéger par l’imaginaire d’une condition défavorable. Cette évasion, cette catharsis peut-être même, pour employer un grand mot, s’articula vite autour du dessin, de la peinture et de l’écriture, sur fond d’une créativité protéiforme qui est intacte encore aujourd’hui. La peinture, le dessin et aussi beaucoup la sculpture, dès que le temps libre le permettait ! Une vie de « peintre du dimanche » dédiée aussi à l’organisation de salons artistiques régionaux et à l’animation d’un petit musée ethno-historique dans la petite ville où nous vivions, Mer, dans le Loir-et-Cher, tout près de Chambord.

L’exemple, je l’avais à la maison. Ce goût pour les choses de l’esprit, l’art, l’histoire de l’Art, l’architecture ancienne, l’archéologie, l’histoire en général, la curiosité, représentaient la normalité pour moi. Peu à peu, j’ai compris que dans d’autres familles les goûts et les passe-temps pouvaient être bien différents.

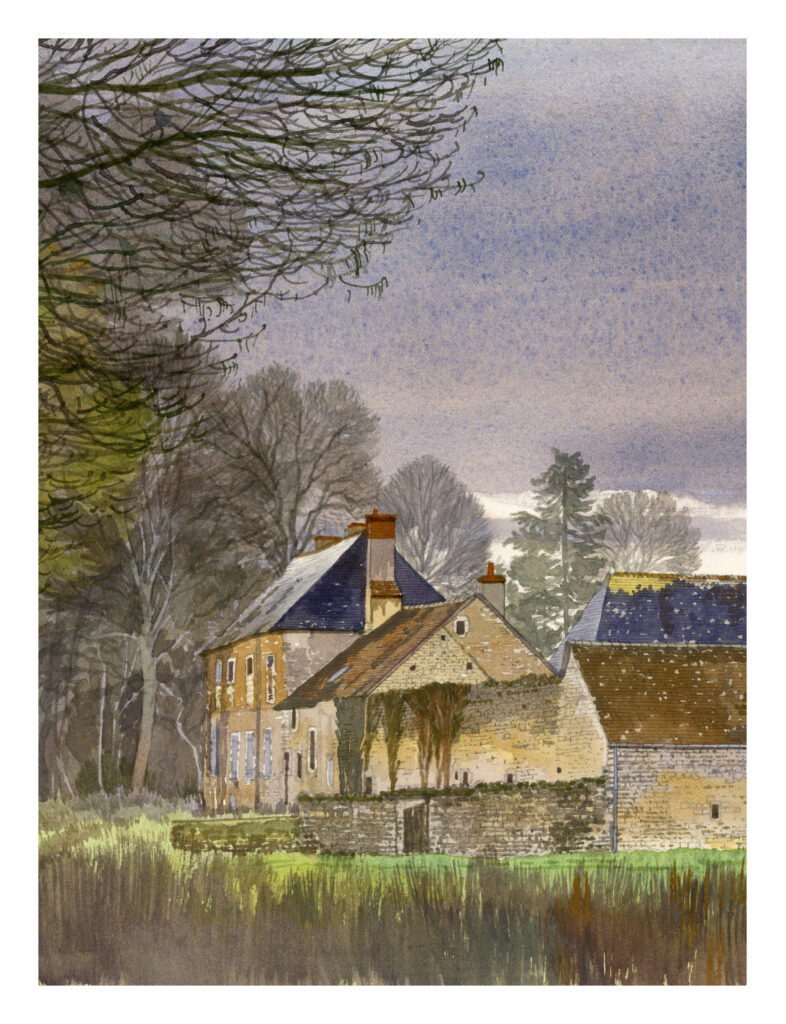

C’est donc tout naturellement qu’à 10 ans je pratiquais la peinture à l’huile in situ, tel un Claude Monet en herbe, assis aux côtés de mon père. Les sujets étaient pittoresques, comme ceux que les impressionnistes affectionnaient déjà cent ans plus tôt : fermettes abandonnées du Val-de-Loire, églises romanes ou gothiques des villages environnants et paysages tranquilles du Loir-et-Cher. Ces moments ont indiscutablement développé chez moi un goût pour le pittoresque, mot que je revendique. L’art est une transformation de la réalité. Dans le cas du dessin réaliste, cette interprétation peut aussi passer par l’évocation de temps révolus. Le peintre « pittoresque » (un pléonasme) saura accentuer le passage du temps sur une architecture qu’il est en train de représenter ; il n’hésitera pas à supprimer tel ou tel poteau électrique ou clôture de plastique ; il aura plaisir à glisser un peu de mélancolie dans ses couleurs.

Après le collège, un parcours scolaire artistique fut envisagé, esquissé par ma mère, qui voyait loin et qui avait su se documenter sur les filières mieux que notre conseillère d’orientation : lycée Pothier, à Orléans, en section arts plastiques (bac littéraire A7) puis concours d’entrée aux écoles supérieures d’arts appliqués de Paris. C’est ce que j’ai fait.

Au lycée, l’option arts plastiques n’était dotée que d’une heure et demie d’histoire de l’Art et une heure et demie de pratique artistique, ce qui est bien peu quand on rêve de devenir « artiste ». Le cours d’histoire de l’Art était tenu avec grande rigueur par une professeure exceptionnelle de haut niveau. L’atelier d’arts plastiques était l’antre d’un professeur issu du mouvement de Mai 68, en rupture avec un mode d’enseignement artistique jugé passéiste.

Début 1981, je lui annonçais ma volonté de me présenter au concours d’entrée de l’École nationale supérieure des Arts appliqués et Métiers d’art, à Paris, plus connue sous le nom de « Olivier de Serres ». Je lui demandais son aide, surtout pour l’épreuve de dessin d’après nature à la mine de plomb, tout ce qu’il honnissait. Il fouilla dans sa poche, me tandis la clé de la réserve. « Tiens, vas-y, dessine les plâtres ».

Falaise

Les bustes en plâtre qui patientaient tout en haut sur des étagères. Des plâtres venus du tréfonds de l’enseignement académique pré-68 et qui, bizarrement, n’avaient pas été réduits en miettes. Les dizaines d’heures passées seul à dessiner les bustes de Diane et autres empereurs romains le soir après l’étude – j’étais interne et les pions m’avaient donné leur bénédiction jusqu’à l’extinction des feux à 22 heures – ont dû payer. J’ai su plus tard que j’avais eu 19 sur 20 à l’épreuve de dessin d’observation, une énorme nature morte qui comportait toutes sortes de matières plus ou moins difficiles à rendre au crayon. Mon professeur d’arts plastiques avait très certainement les capacités de m’enseigner le dessin d’après nature. Si j’étais Japonais, je penserais que son refus narquois de m’aider était un moyen de faire sortir le meilleur de moi. Je me souviens qu’il était néanmoins fier de moi.

Paris

En septembre, l’arrivée à Paris, une ville-mère nourricière qui attire les Rastignac depuis toujours, fut un grand pas vers autre chose, une autre dimension, du large. L’assurance que tout était possible ici. Je m’y suis senti bien dès le premier pas posé sur le quai de la gare d’Austerlitz. Je n’habite plus cette ville régulièrement depuis 1998 mais elle continue pour moi d’être comme une personne qui m’aurait élevé et nourri.

Aux « Zarzas », la classe d’expression visuelle, option volume (création de stands, espaces muséographiques, expositions diverses – il n’y avait pas de scénographe à chaque dîner à l’époque – se partageait en deux groupes colorés bien distincts. 90% d’étudiants aux habits joyeusement colorés, dont beaucoup de filles, tout droit sortis des années Disco et, dans le fond, trois garçons tout de noir vêtus, un peu de gris éventuellement, faisaient tache à 10%. Ils m’ont plu tout de suite. Ils étaient différents. Ils étaient sombres en apparence mais chaleureux et bienveillants. Ils tentaient de développer à l’école aussi une esthétique qu’ils avaient déjà travaillée au lycée de Sèvres.

Ils étaient New wave et post-modernes. Étienne, Michel et Laurent m’ont pris sous leur aile, m’ont expliqué qu’on pouvait échanger ses Clarks contre des Creepers ou des chaussures de curé, qu’un imperméable d’inspecteur de police des années 1950 était plus stylé qu’un duffle coat orange, qu’une banane, même frisée valait mieux qu’une tignasse de style Louis XIV. Ils m’ont fait écouter Joy Division, Police, The Clash, Simple Minds, The Cure, The B52, New Order et beaucoup d’autres groupes généralement anglais. Je suis devenu New wave à mon tour. J’ai cherché moi-aussi à mettre au point des projets d’école gris, noir et blanc, aux lignes dures et droites, fortement inspirés par l’architecture moderniste et le design des années 1930 et, encore plus, par ceux des années 1950.

En 1981, cette esthétique déplaisait profondément aux professeurs de stand. On récoltait régulièrement des 2 ou 3 sur 20. C’était fatigant et injuste : la première qualité d’un prof est de déceler ce qu’il y a de nouveau chez les élèves et encourager cette éclosion sans parti-pris esthétique. Un vieux débat dans les écoles d’art. L’un après l’autre, au bout d’un an, mes trois amis ont démissionné. J’ai pensé au sacrifice de mes parents. Je suis resté. Seul à défendre le « triste ».

Cette esthétique post-moderne ne tarderait pas à triompher des volutes psychédéliques, du marron et de l’orange, et de l’architecture fonctionnaliste ou organique des années 1970.

De jeunes designers, souvent aussi architectes, qui avaient pour nom Philippe Starck, Christian de Portzamparc, Sylvain Dubuisson, Andrée Putman et tant d’autres prenaient rapidement le devant de la scène, à notre grand enchantement.

Le jury du diplôme, constitué en grande partie de professionnels du secteur de « l’expo » m’octroya un 16 sur 20 : la meilleure note. Comme un goût de revanche. C’était en 1984.

Trois ans à gratter comme salarié dans une petite agence d’architecture intérieure et de stand du 13e arrondissement s’ensuivirent, au terme desquels je pouvais dire « je connais mon métier ». L’ouverture, à Belleville, d’un petit studio de création polyvalent (stand, photo, maquettes en tous genres…) avec un copain de lycée orléanais se solda par un échec économique, après deux ans de dur labeur. L’aventure « entrepreneuriale » a eu le mérite de me faire comprendre que je préférais travailler seul, en indépendant, ce que je fais depuis 1990. À l’été 1987, il fut question de faire un premier vrai voyage à l’étranger, en Tchécoslovaquie, alors communiste. Je repensais à ces tubes d’aquarelle anglais, de marque Rowney et à ce pinceau à lavis que m’avait donnés un copain de lycée à la fin de la terminale. Pourquoi ne pas les emporter en voyage ? On ne sait jamais, une envie de fixer quelques instants avec de l’eau colorée pouvait surgir. C’est ce qui se passa. Comme je n’avais pas de papier, j’entrai dans la première papèterie de Bohême venue et achetai un carnet à spirale A4 pour écolier, à dos cartonné. Le papier s’avéra de bonne qualité, mou à souhait, réalisé à 100% avec des vieux tissus recyclés, comme ça se faisait beaucoup à l’époque dans les pays de l’Est. Le 6 août 1987, je suis devenu aquarelliste. Si mon ami m’avait donné des pastels, je serais devenu pastelliste.

République tchèque

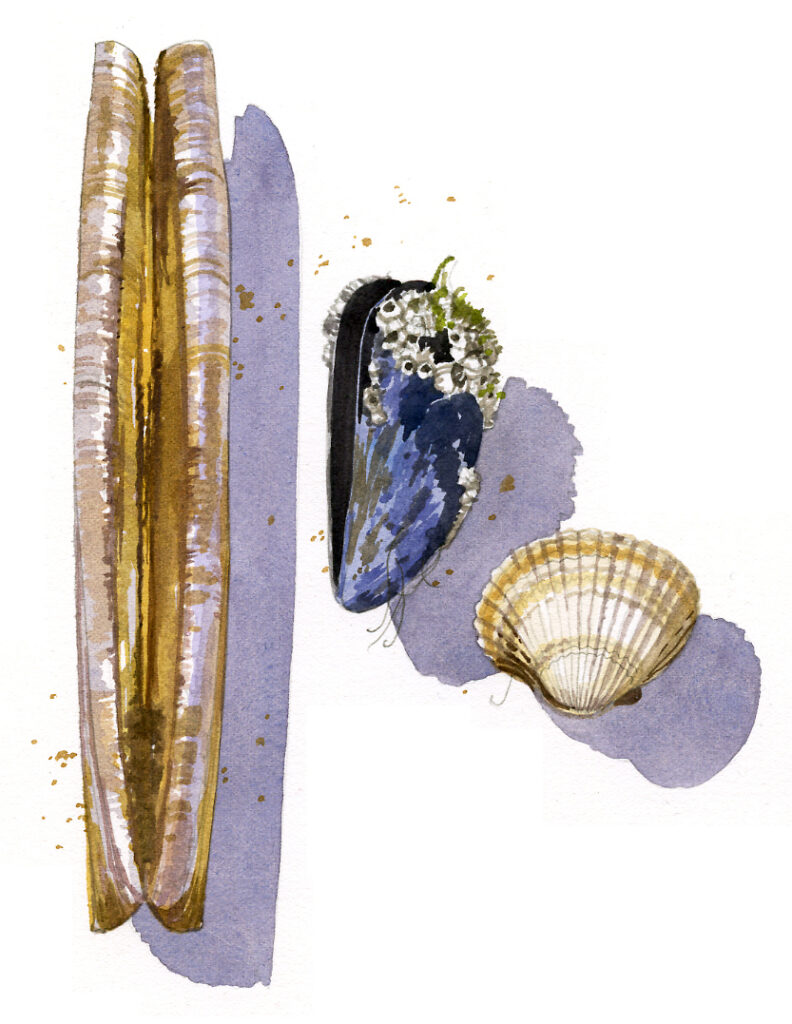

C’est dans les paysages de Bohême du sud, les villages de Slovaquie et aux confins nord du pays que j’appris à doser la quantité d’eau dans le pinceau en fonction des effets désirés, mélanger les couleurs pour créer « mes » couleurs, jouer avec l’humidité du papier en fonction des conditions climatiques, au soleil ou à l’ombre, sous la pluie ou en intérieur. Toute une petite cuisine propre à chaque aquarelliste, improvisée en grande partie mais aussi fondée sur quelques connaissances en couleur, sur le type de papier et sur les quelques principes incontournables du métier.

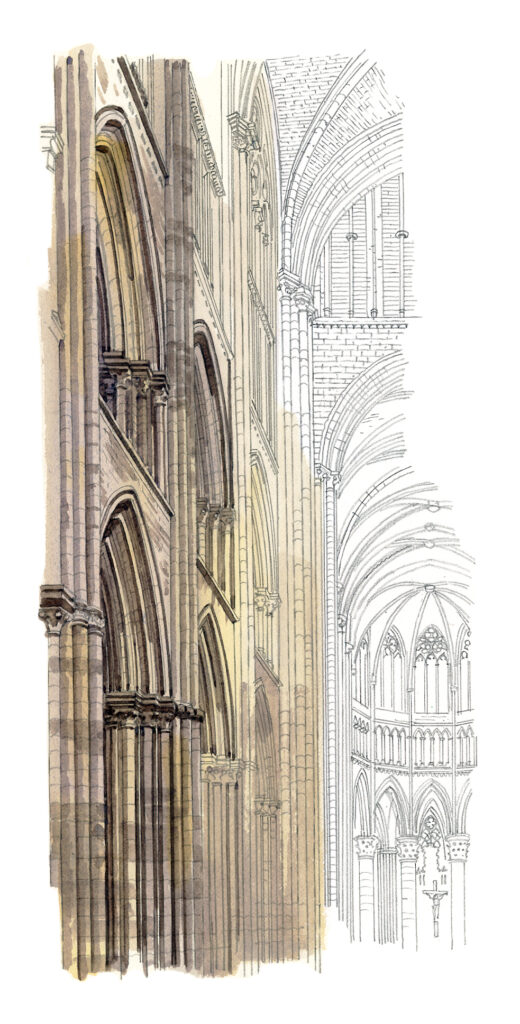

Le dessin était présent dès le début mais peu marqué à cause de la mollesse du papier et pour laisser vivre les juxtapositions de couleurs sans trop les délimiter par des traits, à la manière de l’aquarelle classique, l’aquarelle anglaise. Mais je dois être un dessinateur à la base ; au fil des années le dessin c’est affirmé, perceptible en transparence sous les jus colorés, structurant les aquarelles.

Le phénomène s’est accentué quand l’usine de Moravie qui produisait les carnets auxquels j’étais devenu accro a définitivement fermé, vers 1994, anéantie par les conséquences de la chute du mur de Berlin. J’en étais arrivé à économiser le papier au point de ne produire que des aquarelles A5 miniaturistes. Je me suis résigné à chercher un ersatz. Je le trouvai chez Arches. Le papier satiné (lisse) en 200 grammes ressemblait au papier tchèque, en plus « sec » bien que 100% coton. Ce papier moins mou accrochait mieux le crayon ; je me suis mis à dessiner plus avant de passer à la couleur. Je m’apercevais que ce papier fin était de qualité variable selon les lots de fabrication, désagrément pénible tant l’aquarelliste s’habitue très précisément à son papier et à ses couleurs. Après de nombreux essais sur à peu près tous les papiers fins (200gr) du marché, je décidai de retenir le Fabriano satinato en 200gr, papier italien que j’utilise encore aujourd’hui. Plus mou que l’Arches, il gondole moins et offre un léger calandrage très proche de celui du papier tchèque. Les feuilles mesurent 56 x 76 cm, laissant la possibilité de faire de grandes aquarelles. Finies les années de restriction !

Jusqu’en 1991, je n’aquarellais qu’à titre privé, au gré des voyages que je faisais, en vacances principalement, sur les carnets tchèques qui me restaient et d’autres, à spirale eux-aussi parce que c’est pratique, que je fabriquais moi-même. J’exerçais le métier de scénographe d’exposition pour les organisateurs de deux très grands salons professionnels : le Salon international de l’alimentation (SIAL) et Vinexpo, le alors très couru Salon des vins et spiritueux, à Bordeaux. Un travail d’installation générale harassant mais excitant que j’ai longtemps fait, avec un ami architecte de Bastille, lui aussi aquarelliste, puis un autre, plus jeune. Beaucoup de plans, de croquis techniques et de signalétique. Une aquarelle de temps en temps pour visualiser une idée d’aménagement.

En 1989 à Bordeaux, je rencontrai Jean-Paul Pigeat, un commissaire d’exposition du Centre Pompidou à qui la Foire de Bordeaux venait de confier la réalisation d’une vaste exposition sur la mer, avec nous. L’exposition fut un succès, largement dû au réseau puissant de cet intellectuel parisien qui avait si bien su faire venir de nombreux bateaux intéressants et prestigieux. Ce personnage vif avait remarqué ce jeune Fabrice toujours prompt à faire un croquis d’une idée d’aménagement, jaillie au gré d’une discussion. Le dessin, c’est pratique.

Chaumont-sur-Loire

Jean-Paul et moi étions devenus amis ; je lui montrais mes carnets de voyage au retour de chaque vacance. Il aimait les artistes en général, les peintres et les dessinateurs en particulier. Il était lui-même une sorte d’artiste, excellent pianiste, infiniment cultivé mais surtout un type avec qui « on se marrait dans le boulot ». Une locomotive de compétition.

Deux années passent. Pigeat m’appelle. Jack Lang, fraîchement élu maire de Blois à la surprise générale, lui avait demandé de créer dans un parc du château de Chaumont-sur-Loire, le festival de Jardins qu’il avait tenté d’installer, sans succès, sur le toit du centre Pompidou. Enfin l’opportunité de faire en grand, pas loin de Blois, ce qu’on lui avait refusé à Paris. Je m’attelais à la tâche : identité visuelle, création du logo, documents graphiques en tous genres et… catalogue du premier festival, qui devait ouvrir en septembre 1992.

Il connaissait mes aquarelles de voyage ; il avait un goût prononcé pour les vrais-faux : nos regards se sont croisés et nous avons vu ce premier catalogue sous la forme d’un carnet de voyage aquarellé, à spirale et dos cartonné, comme mes carnets personnels. Sur son bureau reposait un livre qui venait d’être publié par les Éditions du Chêne, un fac-similé d’un journal intime d’une lady edwardienne, Edith Holden, regorgeant de scènes bucoliques et de détails botaniques assez bien maîtrisés, émaillé de légendes écrites à la plume. De la fusion de l’esprit de ce livre qu’il aimait beaucoup et de mes carnets personnels naquit notre premier catalogue, un collector de format 16 x 24 cm, à l’italienne.

C’est un vrai-faux carnet de voyage. Tout y est dessiné et aquarellé. Point de photos ni de texte typographié.

Comme Jean-Paul venait du monde de l’audiovisuel, du journalisme, son festival partit sur les chapeaux de roues. Ça décoiffait en matière de jardin du côté de Chaumont. Enfin on pouvait prendre l’art du jardin un peu plus à la légère. On pouvait « se marrer au jardin ». Le festival existe encore, fourmillant toujours autant d’idées jardin nouvelles, poétiques, imaginatives, militantes ou amusantes. Il a très largement contribué à renouveler le style d’innombrables jardins et autres espaces verts publics.

Notre catalogue-carnet de voyage apporta lui aussi sa bouffée d’oxygène. C’était nouveau.

C’est Jean-Paul Pigeat qui, le premier, offrit un débouché professionnel à mes aquarelles. Une visibilité large et rapide. Peut-être que si je n’avais pas rencontré ce « ludion des jardins », ce personnage hors du commun, mes aquarelles seraient restées pour toujours dans le secret de mes carnets privés. Je ne serais pas devenu un aquarelliste professionnel.

Ce n’est pas tout à fait vrai. Il se disait vers 1989-1990 que les Éditions du Seuil cherchaient à constituer des équipes un dessinateur-un auteur pour rapporter des quatre coins du monde des témoignages illustrés sur un sujet précis. À l’occasion de vacances au Portugal, je m’étais motivé pour produire plus d’aquarelles et pouvoir les montrer au chargé de collection, lui-même dessinateur, qui décida de me confier un titre sur la déforestation au Canada. Je dû décliner : le voyage tombait en plein SIAL.

En 1992, l’agence de publicité chargée du budget de Vuitton, qui avait repéré cet amusant petit carnet de voyage publié à Chaumont, me confia la réalisation d’un carnet de voyage sur Paris, relié avec une spirale lui-aussi, format à l’italienne. Un carnet inachevé, entrecoupé de feuilles blanches que les acquéreurs étaient supposés compléter. Un carnet chic, avec un petit crayon de bois maintenu dans un gousset fixé à la reliure. Un carnet que tout un pan d’une autre population, éloignée du monde des jardins et plus argentée a découvert dans toutes les boutiques Vuitton du monde. Ce petit livre que j’aime beaucoup a servi de point de départ à une collection. J’en suis honoré. Merci Jean-Paul.

Dans les années 1990, j’aquarellais de plus en plus, pour des magazines, des éditeurs de cartes postales (Hazan, VB Diffusion) et autres clients plus petits. Des livres virent le jour : sur les roses Delbard, sur Roubaix, pour la Caisse des dépôts et consignations (non-publié), sur Tatihou, une petite île de Normandie (Gallimard), sur le Val-d’Oise, les arbres fruitiers, des domaines viticoles prestigieux…

En 1999, les Éditions du Pacifique, dont le patron venait de dénicher mon petit Paris pour Vuitton dans une boutique d’aéroport, me confièrent un premier titre sur Paris. Un « Paris » généraliste, avec tout ce qu’on aime de cette ville. L’occasion pour moi de rendre hommage à ma grande mère nourricière. L’ouvrage entrait dans une collection née en 1994. Une rencontre importante, simple, professionnelle, efficace. Je fais équipe avec cet éditeur principal depuis 1999. Je suis devenu un « auteur-maison ».

Les titres se sont succédé : Vallée de la Loire, Venise, New York, Jardins de Paris, Provence, Toits de Paris, Rome, Berlin, Sicile, Bretagne, Lisbonne, Paris, Corse, Normandie…

La collection est connue et reconnue. Elle fait référence.

Château Yquem, Sauternes

Entre chacune de ces destinations pour « Pacifique », j’ai toujours réussi à glisser quelques autres livres, pour Delbard, Gallimard (3 livres sur des jardins), le château d’Yquem, un éditeur italien de la Basilicate, un autre de Sicile, le château Cheval-Blanc et, plus récemment, les éditions Koégui, de Bayonne. À ce jour, j’ai fait 37 livres, ce qui représente un total de 4 500 aquarelles au moins.

Je dessine pour représenter le monde comme je le vois, principalement sa beauté et son histoire. Il n’y a pas de fantaisie dans mes aquarelles ; juste du ressenti. Ce programme artistique peu intellectuel n’a rien de nouveau. Des générations de peintres des deux siècles précédents s’en sont contentés. Il découle de mon enfance, de mon goût pour le voyage et la curiosité, l’au-delà, d’un penchant étrange pour les dictionnaires et les encyclopédies, comme si je voulais immortaliser ce monde qui m’entoure et que je trouve très beau. Allié à une certaine force de travail, on arrive à une production conséquente.

Je dessine très précisément, patiemment et de façon très réaliste. J’en ai besoin pour bien comprendre comment les paysages sont construits, comment les architectures s’articulent. J’absorbe le monde. Il est indispensable pour moi que le rendu de l’ambiance, l’instant, la saison, le moment du jour soit restitué dans toute sa justesse, avec sentiment bien entendu. Comme un photographe, ou comme Monet, je tiens à capturer la lumière des lieux ; c’est elle qui guide mon inspiration, dicte au centimètre près parfois l’endroit où je dois m’asseoir pour dessiner. Je n’ai aucune préférence de lumière. Soir, matin, midi, soleil, absence de soleil, gris de pluie : tout me parle. Je regarde avec admiration les aquarelles de style anglais, invariablement baignées de lumière, parfaitement maîtrisées. Ce n’est qu’un type de lumière. Une école qui vient largement du Grand Tour, celui que les élites d’Europe du nord et de la France faisaient en Italie principalement, là où soleil rimait avec exotisme.

C’est aussi lié au type de papier que l’on utilise. Selon la tradition, il doit être épais pour conserver le plus longtemps possible de l’humidité, même au soleil et permettre des effets de fondus des couleurs. Combien d’heures faudrait-il attendre en hiver avec un papier de 600gr, face à un paysage pluvieux, avant de poser un horizon ou une architecture nette, sur un ciel qui n’en finit pas de sécher ? Je peins sur du 200gr pour cette raison. Le papier fin sèche plus vite. En contrepartie, l’été, il sèche trop vite. Il gondole. Les effets de fondus sont plus délicats. Il faut mouiller le papier souvent, au recto et au verso.

Mes aquarelles sont foncées, à mille lieues des aquarelles évanescentes qui fleurissent dans certains carnets de voyages. Je vois le monde foncé. Les ombres en été se rapprochent du noir. Les champs labourés sous un ciel de pluie sont sombres. Les nuages d’orages sont sombres. Sans doute aussi que l’utilisation de tubes et non de godets permet des couleurs denses puisque la pâte colorée est déjà humide.

Orléans

Je dessine en toutes saisons, par tous les temps, sauf quand il pleut trop fort ; les gouttes passent sous le parapluie. L’hiver, en dessous de -5°, l’aquarelle gèle ; des paillettes étoilées se forment au gré des courants d’air et de la quantité d’eau colorée qui stagne à la surface du papier. La palette aussi gèle. La couleur se fige. Il est temps de plier les gaules. Chaque aquarelle réalisée in situ est une petite performance, plus ou moins agréable en fonction de la météo. La lumière, la recherche du cadrage parfait, me conduisent parfois à dessiner au bord d’une falaise, dans un caniveau ou trop près de routes qui génèrent beaucoup de gaz d’échappement.

Les aquarelles que je produis aujourd’hui me demandent plus de temps qu’avant. Elles sont plus grandes et très dessinées. Je reste à mon poste entre 3, 4, 5 heures, 6 ou 8 souvent, voire 12 ou 15 pour les grandes vues compliquées. Mon record est de 28 heures, en Sicile, sur deux jours. De la patience, j’en ai à revendre.

Dans les villes, les lieux habités, les gens s’arrêtent et me parlent. Ils sont émus de voir un peintre de terrain. Ça se perd. Je me souviens qu’au début des années 1980, à Paris, sur les berges de la Seine par exemple, on voyait des peintres installés avec leur chevalet, affairés à fixer la ville dans une veine impressionniste. Souvent j’entends : « moi aussi, vous savez, je fais un peu d’aquarelle », confirmant une certitude : la part artistique que tout enfant a porté en lui jusqu’à l’âge « de raison » a été mise entre parenthèses et ressort plus qu’on ne pense, après une vie de labeur pour beaucoup. Il arrive aussi que je serve de psy à des âmes en peine : c’est plus facile de se confier à un inconnu, qui plus est supposé sensible puisqu’il est un artiste. Il me suffit de hocher la tête, formuler quelques interjections étonnées.

De temps à autres, parfois dans le silence d’un paysage, on s’approche de moi, par derrière et, après quelques minutes j’entends un improbable « mais vous ne seriez pas Fabrice Moireau ? » qui me va droit au cœur. Les livres se diffusent dans le monde ; ils sont mes meilleurs ambassadeurs. Ainsi un jeune dessinateur italien rencontré à Lisbonne est devenu un ami.

Je ne suis pas toujours le bienvenu. Quelques chiens hargneux sortis de nulle part m’ont fait décamper. Des humains encore plus agressifs m’ont chassé de leurs terres, parfois sous la menace d’un Browning. Je collectionne quelques anecdotes qui pourraient faire penser que je vis une vie d’aventurier. C’est tout le contraire : ma vie est celle d’un dessinateur infatigable toujours en voyage, très concentré sur son travail, extrêmement solitaire.

Suis-je un artiste ? Je me pose encore la question. Au sens commun, sans doute oui. On me pose parfois cette question quand on me voit en plein travail, dans une rue : « mais alors, vous êtes un artiste ? ». Je ne sais que répondre. Je réponds « oui, sans doute ». C’est un mot qui fait plaisir. Un mot qui fait rêver. Je peux dire que j’ai toujours su, au fond de moi, dès mon plus jeune âge que je « vivrai du dessin », sous une forme ou une autre. Une certitude encourageante, un guide pour la vie. Je le dois à mon père.

Utah Beach, Normandie